SID事業部 アドバイザーの井ノ瀬です。

メルマガより少し先の情報について「#Circular Economy(循環型経済)」をテーマに発信していきます。

さて、前回のブログで、CO₂の排出を抑えるために「家庭で出来ること」を考えました。

そのなかに「食品ロスを減らす」と書かれていたことを覚えているでしょうか?

最近は「てまえどり」や「フードドライブ活動」など食品ロス削減に関わる取り組みが広がっています。

今回は、食品ロスとごみを捨てる責任について考えたいと思います。

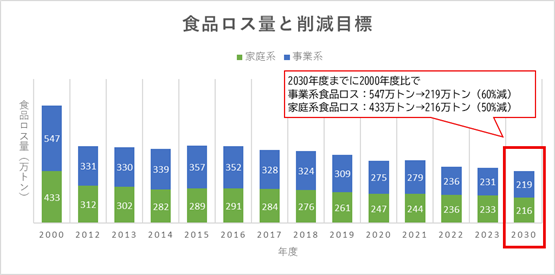

日本の食品ロス量と削減目標

食品ロスとは、本来食べられるにも関わらず捨てられてしまう食べ物のことです。

日本では令和5年度に、約464万トンの食品ロス(家庭から約233万トン、事業者から約231万トン)が発生したと推計されています。

(参照:2025年06月「我が国の食品ロスの発生量の推計値(令和5年度)の公表について」環境省)

環境省は、食品ロス削減推進法に基づく「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」(令和7年3月25日(火)に閣議決定)において、家庭系食品ロスについては2000年度(令和2年度)比で2030年度までに半減することを目標に定めています。

(参照:2023(令和5)年度食品ロス量推計値の公表について | 消費者庁)

食品ロス量をなぜ削減しなくてはいけないの?

なぜ、食品ロスを減らさなくてはいけないのでしょうか?それは、環境への影響と経済的な損失が懸念されているからです。

【環境への影響】

1.CO₂排出

食品を生産・輸送・廃棄する過程で大量の温室効果ガスが排出されます。令和4年度の日本の食品ロス(約472万トン)によるCO₂排出量は、全国の家庭のキッチンコンロから出るCO₂よりも多いとされています。

2.資源の無駄遣い

食料の生産には水や農地、電力や化学薬品(農薬)などの資源が使われています。捨てることでそれらも無駄になります。

3.焼却処理による環境負荷

食品ロスとして余った食料は、ごみ(食品廃棄物)として処分されますが、水分を多く含む食品ゴミは運搬や焼却の際に多くのエネルギーを消費します。

【経済的な損失】

1.家庭の経済負担

日本では1人あたり年間約32,000円相当の食品を無駄にしていると推計されています。

2.ごみ処理コストの増大

食品ロスが増えると、自治体のごみ処理費用も増加し、税金の無駄遣いにもつながります。

「まぁ、いいか」と捨てる前に

私たち一人ひとりが食品ロス量を削減するためには、食品を「買いすぎないこと」「使い切ること」「捨てる時は水気をしっかり切る(または乾燥させる)」ことが大切です。

そして、「捨てる」時は、お住いの自治体の「ごみ・リサイクル」情報を必ず確認しましょう。自治体によって、資源とごみの収集方法が違います。

「まぁ、いいか!」と分別せずに捨てたことで、処理コストが増えるだけでなく、ごみ収集車や処理施設の火災事故が起きる可能性もあります。

本当にそのままごみ箱に入れてよいのか、すてる前に一歩立ち止まって考えてみませんか。

パートナー

パートナー CONTACT

CONTACT